Em Angola, a história das autarquias locais é, antes de tudo, a história de uma recusa: a recusa contínua, estratégica e sistemática do MPLA em permitir qualquer forma de redistribuição do poder.

Em 2018, depois de quase quatro décadas de governação centralizada, José Eduardo dos Santos ensaiou um gesto tardio: apresentou o Pacote Legislativo Autárquico, reconhecendo que o país precisava finalmente entrar no século da descentralização. No ano seguinte, já afastado do centro do poder, pediu ao Comité Central do MPLA que o deixasse manter a liderança do partido apenas até à institucionalização das autarquias. Era uma confissão política — a de que o MPLA, sozinho, dificilmente cumpriria o compromisso.

A ala de João Lourenço recusou. Apropriou-se do projeto e converteu-o em promessa pública, garantindo que 2020 seria o ano das autarquias. Porém, quando outubro chegou, o Presidente negou o próprio discurso, repetindo um movimento que já se tornara sua marca de governação: promessa pública, recuo interno, silêncio institucional. O tema foi enterrado e com ele a possibilidade de modernização do Estado angolano.

Essa oscilação não é acaso. O MPLA governa desde 1975 ancorado numa lógica de centralização extrema, onde a redistribuição do poder significaria fissurar o alicerce de um regime que se habituou ao controlo vertical, administrativo e financeiro. As iniciativas de “desconcentração” — multiplicação de municípios, criação de novas províncias, reorganizações administrativas — funcionaram como cortinas de fumo. Estruturas formais foram criadas, mas o essencial foi preservado: o monopólio central das decisões e dos recursos.

A oposição política parlamentar e a sociedade civil foram sistematicamente ignoradas. O facto é tanto mais grave porque as autarquias não são um projeto recente: estão consagradas na Constituição desde 2010 e já apareciam na lei constitucional de 1992. Mesmo assim, Angola permanece como o único país da África Austral sem estruturas autárquicas eleitas — uma anomalia institucional que não resulta de dificuldades técnicas, mas de uma clara decisão política.

Essa ausência tem custos profundos. Sem autarquias, os serviços básicos que, em qualquer democracia funcional, dependem da governação local — recolha e tratamento do lixo, saneamento básico, drenagem das águas, mercados, iluminação pública, estradas secundárias — permanecem à mercê de um centro que não conhece nem vive a realidade dos bairros e comunas. As consequências são visíveis: malária, cólera, febre tifoide, paludismo e outras doenças associadas à falta de saneamento tornam-se parte do quotidiano. É a política — ou a ausência dela — transformada em patologia social.

A resistência do MPLA revela mais do que medo eleitoral. Revela um entendimento particular do Estado: o de que o poder deve servir como instrumento de controlo social e económico. As elites instaladas entendem que autarquias significariam partilha de protagonismo, fiscalização cidadã e uma nova relação entre governantes e governados. Significariam, sobretudo, perda de capacidade para gerir — ou desviar — recursos sem escrutínio local.

Daí também a actuação contraditória de figuras centrais do regime. Carlos Feijó, Adão de Almeida e Esteves Hilário supostos académicos de direito administrativo, publicaram textos defendendo a relevância das autarquias no edifício constitucional. Hoje, porém, assumem-se como defensores da sua não implementação, alinhando o discurso científico ao interesse partidário. É a conversão das ciências jurídicas em arma de legitimação do imobilismo.

As autarquias locais são o espaço onde o cidadão deixa de ser objecto da política e passa a ser sujeito activo, contribuindo para soluções concretas para problemas concretos. Permitem que o desenvolvimento deixe de ser um discurso presidencial e passe a ser prática quotidiana nas comunidades.

A insistente recusa do MPLA mostra o tipo de governação que domina Angola: um poder que não quer ser compartilhado, não quer ser fiscalizado e não quer ser transformado. Um poder que, ao bloquear as autarquias, bloqueia também o desenvolvimento local, a participação comunitária e a possibilidade de o país construir uma modernidade política mínima.

O país precisa mudar — não como slogan, mas como exigência histórica. E essa mudança só será real quando o maior obstáculo for removido: a estrutura partidária que impede a institucionalização da democracia local e transforma a centralização num modo de sobrevivência política.

Autarquias não são apenas uma reforma administrativa.

São a fronteira entre um país que permanece refém e um país que finalmente se reconhece como comunidade política plural, activa e participativa.

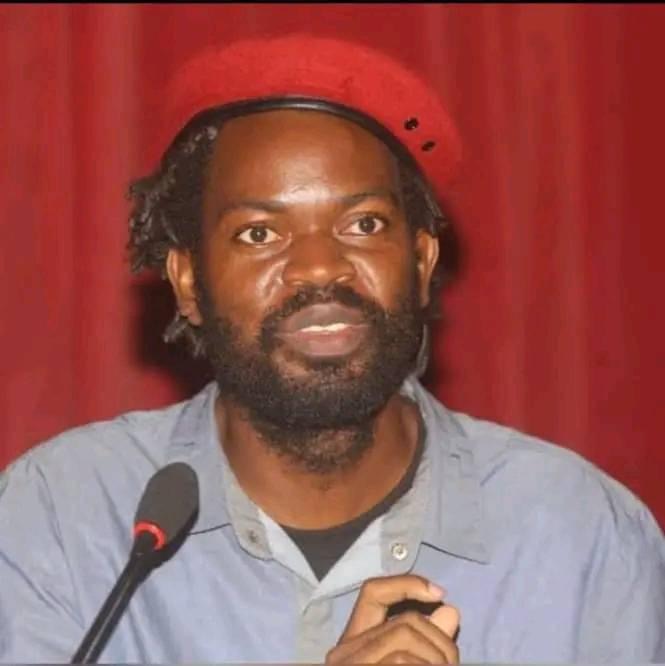

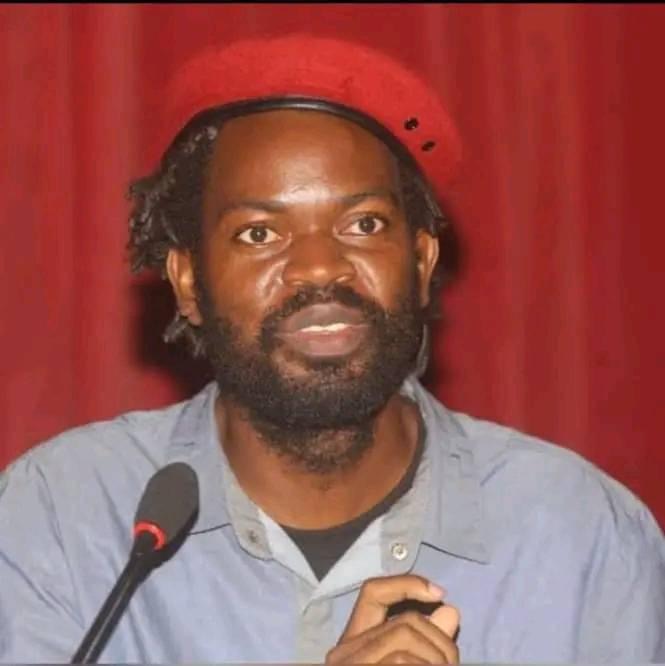

Por Hitler Samussuku